■ 文 / 蔡志芳 苏州大学附属第一医院

受国情影响,我国医疗资源的分布不均衡,现有的医疗体制、医疗机构配备、社会就诊需求更加重了医院的运行负荷。面对此次新冠疫情的突袭,也提醒我们的人均医疗资源比例仍有待提高。我国政府医疗卫生投入虽然在不断增加,但是整体规模依旧偏小,区域卫生规划、医院建设和医疗体制等宏观调控效果不显著,分级诊疗等改革的道路任重而道远。

引导医疗资源合理配置,制定区域医院设置与发展规划,确定区域内各医院的功能、种类、数量、规模和布局,才能更好的最大化发挥每所医院的效能。

在当前蓬勃发展的医院建设热潮中,在现有人口基数较大的国情下平衡以人为本的满足患者就医需求和合理规划医疗规模的关系,如何利用宝贵的资金建设绿色医院,满足可持续发展成为研究课题。本文从医院规模、医院建筑高度的发展来进行一些讨论,结合实例在建筑经济、设备系统、使用体验等方面对多层、高层医疗建筑进行探讨研究。

壹 医院规模

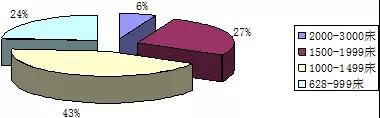

单个医院的建筑规模可按级别和承担的任务进行合理测算。一般医院的规模,是以床位数量来控制的,国外的分级诊疗医疗制度和病床的高周转率使得超过1000床的医院很少。在近年的我国医院建设中,筹建2000-3000床位的省市级医院已经十分普遍, 2016年县级医院排名100强中有76家县级医院床位都在1000张以上,见表1。

▲ 表1 香港艾力彼医院管理研究中心发布的《2016中国医院竞争力·县级医院排名100强》统计数据,县级医院排名100强医院拥有床位数量占比

住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会批准的《综合医院建设标准》(2008)中还写着不宜建设1000床以上的超大型医院,综合医院建筑面积指标也只有1000床以内的可参考,显然无法给现实的建设提供指导。标准中提到一些专业技术力量很强、现有设施不能满足社会需求的医疗机构,宜采取异地建设分院的办法,来适应社会经济、人民的医疗保健需求和自身事业的发展需要。但异地建设分院对于医院来说也同时存在医院成本消耗增加、医护人员人数增加、在两边都有工作任务的部分管理及医护人员的工作交通时间增加、管理难度增加等诸多问题。

区域卫生体系可根据人口数量和分布情况,科学的配比各级别的医院,形成服务网络,在如今互联网+的时代,通过大数据共享资源,主动掌握患者情况,建立健康管理体系,从家庭、社区、医院引导患者动态流向,从而降低大医院的负荷。希望卫生部组织专家调研根据国情更新综合医院建设标准,本着可持续发展的思想,对现阶段医院建设提供指导。

贰 医疗建筑高度

医院规模的扩展,土地资源的紧张,使得医疗建筑高层化的趋势日益明显,科技的发展确实使医疗高层建筑成为可能。根据EMPORIS提供数据显示,20世纪70-90年代全球超过100米的医疗建筑有8座;20世纪30年代-21世纪初也有40多座超过77米医疗建筑。但医疗建筑有自身的工作特点,其功能也决定了内部交通流线,层数过低增加水平流线和交通面积,层数过高会增加垂直交通电梯和楼梯影响适用经济。

欧美国家20世纪70年代以来受能源危机和整体医学模式的影响,更倾向于建多层或低层医院;东南亚比较发达的国家如新加坡、日本认为一般以不超过12 层为宜。我国医院建筑高度与医院规模、用地、医学模式、管理效能等诸多因素密切相关。

从建筑角度出发,高层建筑并不符合医院的工作特点。《综合医院建设标准》(2008)中也指出综合医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室等医疗业务用房具有在就诊、探视高峰期的短时间内出现大量人流的特点。

对于很多业务工作来说,水平联系较垂直联系更稳定可靠。所以,急诊部、门诊部、医技科室的医疗业务用房的确不宜建设为高层建筑。医院既要满足提高土地利用率,又要最大化满足功能需求,能简单叠加作为高层建筑的也仅有住院楼。

叁 多、高层医疗建筑

苏州大学附属第一医院(以下简称苏大附一院)是卫生部首批三级甲等医院和江苏省卫生厅直属重点医院,目前有苏州市十梓街院区和平海路院区(新建)两个院区,受城市规划建设和发展需要,十梓街在老城区按规划为多层建筑,平海路在新城按规划可建高层建筑。

苏大附一院十梓街院区内有多幢多层建筑,门急诊楼、影像楼、病房楼等,全部是单多层建筑地上2-6层。苏大附一院平海路院区一期项目,总建筑面积约20万平方米,裙房5层,高层住院楼20层,7-20层为病房。

1 建筑经济

高层建筑受结构原因,平面布置无法像多层建筑那般灵活,有时高层建筑核心筒的布置甚至占据了医疗最需要的交通中心位置。

医疗建筑像病区布置时,需要有患者病房、患者公共生活用房、医护工作区域、一定比例的医护辅助用房、保障系统用房等,既要分区域又要紧密联系还要尽可能的进行洁污分流。

01 从建筑造价角度分析,多层医疗建筑投资效率比高层医疗建筑高。

02 从建筑设计防火角度分析,高层建筑比单多层建筑在耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散和避难、消防设施(室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟设施)、消防车道等方面有更严格的要求。

高层医疗建筑墙柱、管道井、设备房等面积所占比例较高,多层医疗建筑其医疗不可使用面积占平面总建筑面约2.6%-8.5%,而高层医疗建筑其医疗不可使用面积占平面总建筑面积约8%-12%。

03 从交通效率角度分析,水平运行比垂直运行(走楼梯或者电梯)效率高。水平交通运行的稳定、安全性更为可靠一些,多高层建筑相比,高层医疗建筑和也更依赖垂直交通,平面布置时根据楼层、功能、人数需要高层建筑的垂直交通系统区域(电梯、楼梯)需要占用更多的面积。

相比多层医疗建筑,高层医疗建筑中的人几乎不使用楼梯,更多人流过分集中在电梯厅,控制交叉感染难度增加,消防安全自救也更复杂。医疗建筑的垂直交通系统受家属探望习惯和医院管理制度易容易发生交通阻塞,高层医疗建筑垂直交通系统研究也成为专项研究课题。

04 综合考虑土地使用率、空间使用率、医疗功能使用率、建筑节能、运营维护等方面,高层医疗建筑与多层医疗建筑相比不分仲伯,符合医疗需求合理的平面布局、良好的结构设计、精心计算的交通系统容量能让多高层建筑特点更好的为医疗服务加分。

苏大附一院十梓街院区内有多幢多层建筑,病区的分散使得患者家属及探望人员无法快速锁定要去的楼宇,转运患者到其他楼进行检查水平路线较多,甚至不可避免的存在要暴露在无连接廊或雨棚的室外;对于单幢多层建筑来说,内部功能平面布置较为灵活,多层建筑病房近地感受自然生态体验较好,垂直交通压力小,电梯配置和群控调度相对容易,电梯运行效率较高。

苏大附一院平海路院区一期项目为单幢建筑,包含门急诊、医技、住院功能,门急诊区域位于裙房南侧、医技区域位于裙房北侧、住院区域位于裙房北侧向上的两栋高层建筑内。单从高层建筑住院楼来说,分布集中,外界进入后较易寻找,转运患者检查的水平路线较短;病区平面布置受结构影响大,垂直交通电梯配置位置及数量和群控调度计算复杂。

2 设备系统

高层建筑比多层建筑设备系统多且复杂,本文以给排水系统举例,高层建筑给排水系统的系统技术和低多层建筑相比,不仅量大,从正常使用和舒适稳定出发更需要在设计、施工、材料及管理上有更高要求。

避免高度带来的管道及配件系统静压力、工作压力过大,管道系统在竖向划分区域布置,高层建筑生活给水系统的竖向分区、应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件、结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压、住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。

建筑物内部的给水系统、宜利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时、应设置水箱;当水压经常不足时、应设置升压或升压及水量调节装置,对于二次供水要考虑防污染和隔音。

高层建筑的排水系统压力不稳定,高层建筑的排水系统应设置通气管系统或采用新型单立管系统。

苏大附一院平海路院区一期项目给排水系统的供水水源由市政给水管网提供2路DN300给水管,基地内呈环状布置,市政供水压力0.28Mpa。供水采用分系统分区供水方式。分区如下:一区为地下1、地下2层,二区为1-5层,三区为7-13层,四区为14-20层。

一区由市政管网压力直接供水,二-四区分别按地下贮水箱→并联设置的恒压变频水泵→用水点的供水方式,用水最低点静压力不超过400KPa,采用减压孔板保证各用水点处供水压力不大于200KPa。

水泵集中设于地下二层水设备房内。病房、公共淋浴、食堂等用热水量较大且集中的区域,采用全日制集中热水供应系统,双管供水,热水供水温度采用60℃,冷水温度按5℃计。集中热水供应系统采用与冷水分区一致的竖向分区供水。增压供水分区的供水压力利用冷水压力。

主楼排水立管设置专用通气立管,每层设结合通气管;排水管道在六层管道转换层汇总合并至集中管道井,直接排至室外检查井。一期项目初期运营时顶层20层病房沐浴使用热水不稳定,经过长期观察实验调试,通过控制冷水量解决问题。

参考文献

[1] 中华人民共和国卫生部.综合医院建设标准建标110-2008.中国计划出版社,2008

[2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.综合医院建筑设计规范GB51039-2014.中国计划出版社,2015

[3] 中国工程建设标准化协会组织.建筑给水排水设计规范.GB50015-2003.中国建筑工业出版社,2007

[4] 邱茂新.事于效率功于发展-从效率研究探索现代化医疗环境可持续发展的若干思考.城市建筑. 黑龙江科学技术出版社, 2009年07期

作者简介

蔡志芳,江苏科技大学硕士研究生毕业,结构工程专业。

2010年起在苏州大学附属第一医院(以下简称苏大附一院)基建办工作。先后参与放射科机房改造工程、血液净化病房工程、内科病房楼改造工程、消毒供应中心新设备(锅炉)更换工程、苏大附一院总院一期工程(1200床、20万平方米)和苏大附一院总院二期工程项目(1800床,建设中),工作在与医疗沟通和工程管理第一线,全过程参与医院项目的建设。曾发表《施工中既有建筑加层可行性研究及实例》等文章,多次向全国医院建设大会、江苏省医院协会医院建筑与规划管理专业委会学术年会等投送医院建设方面论文并获奖。